【学生関係】

●受賞・表彰

| 4月18日 |

博士後期課程1年の黒木菜保子さん(森寛敏 研)の研究提案が「平成28年度笹川科学研究助成」に採択されました。

笹川科学研究助成とは、次代を担う多様な人材が能力を発揮できるようにするため、新規性、独創性または萌芽性をもち、発想や着想に意外性をもった研究に焦点をあて、優れているものの他からの支援が受け難い研究を掘り起こし、助成することにより、科学・技術研究の振興を図ることを目的とした制度です。

| 採択研究課題: | イオン液体中の遷移金属錯体ソルバトクロミズム発現機構解明のための第一原理分子シミュレーション:有効フラグメントポテンシャル理論の応用 |

| 関連リンク: | 日本科学協会 笹川科学研究助成 |

|

| 1月 7日 |

大学院博士後期課程3年の松田彩さん(森(寛)研究室)の水素吸蔵性金属ナノ材料の物性理論評価に関する論文が、量子化学計算プログラムパッケージ ADF(Amsterdam Density Functional)の重要な応用例として Highlight で紹介されました。

<記事詳細>

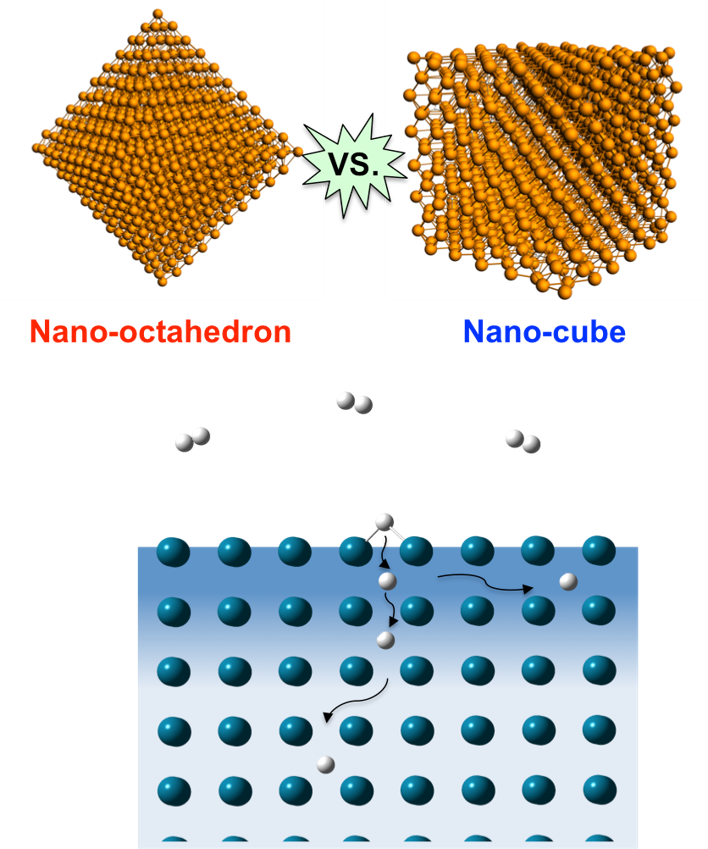

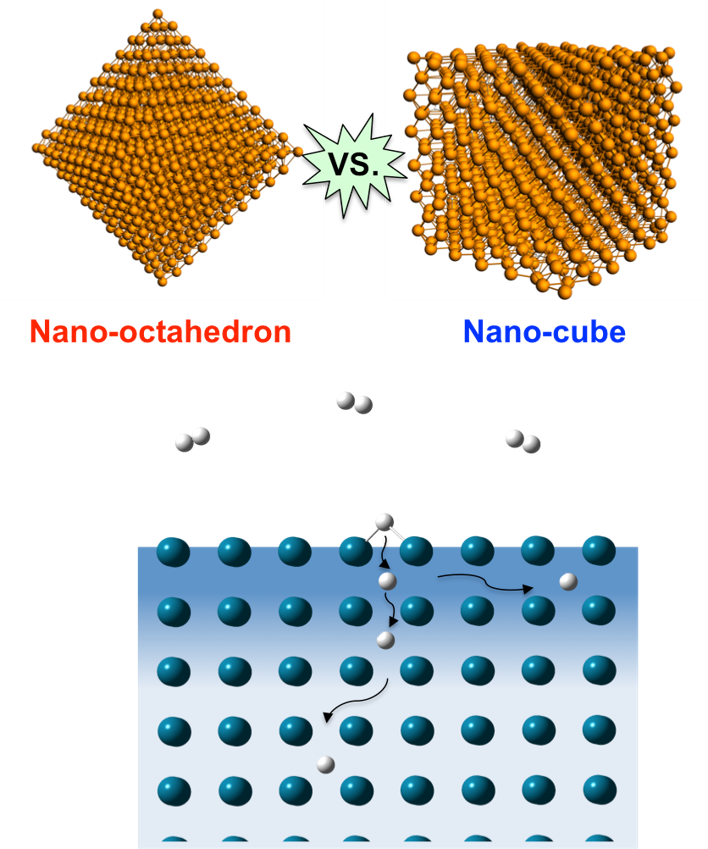

化石燃料の枯渇が懸念されている昨今,クリーンな水素エネルギーの利用に注目が集まっています。水素エネルギーを利用するには、水素貯蔵方法の確立が重要と考えられ、水素吸蔵性の金属ナノ粒子の創成が進められています。これまでの実験研究により、水素吸蔵性金属として知られる Pd ナノ粒子は、同程度のサイズでも粒子構造の違いによって速く水素を出し入れできるものと、そうで無いものが存在すること、即ち「ナノ粒子の形態制御が、水素吸蔵性金属ナノ材料の創成に重要であること」が示されてきました。しかし、何故 Pd ナノ粒子の表面構造の違いが水素吸蔵速度に関係しているのか、その具体的なメカニズムはこれまで不明であり、更なる水素吸蔵性ナノ粒子の設計に向け、その理解が望まれていました。

今回 Highlight 紹介された論文で、松田さんは、 Pd の物性を精密に表現できる相対論的電子状態理論に基づく分子動力学計算により、八面体型 Pd ナノ粒子(Pd nano-octahedron)と立方体型 Pd ナノ粒子(Pd nano-cube)の水素吸蔵ポテンシャルエネルギー曲面と水素吸蔵速度の関係を理論的に調査しました。その結果、八面体型 Pd ナノ粒子の方が高速な水素吸蔵を行なうことができること、その物理的起源がナノ粒子の表面における電子状態変化にあることを突き止めました。本成果は更なる水素吸蔵性ナノ材料の開発に向け理論化学的アプローチの有効性を示したものであり、材料科学分野への寄与が期待されるものです。

※本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(特別研究員奨励費「内殻分極を考慮したモデルポテンシャル法の開発による水素吸蔵分子材料の理論設計」)および JST-CREST プロジェクト(相対論的電子論が拓く革新的機能材料設計)の支援下、実施されました。

参考文献:

Matsuda A., Mori H.,Theoretical study on crystal-facet dependency of hydrogen storage rate for shape controlled Pd nano particles, Chem. Phys. Lett., 644, 255-260 (2016) .

|

【講演会、その他】 ※講演会の詳細情報については、「

化学科講演会の記録」をご覧ください。

| 6月30日 |

Ying-Duo Gao (高 穎多)先生(Merck & Co., Inc.)講演会

演題: Computer-Aided Drug Design in Drug Discovery

場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室) |

| 2月12日 |

大神田 淳子先生(京都大学)講演会

演題: 細胞内たんぱく質間相互作用を制御する中分子の創製

場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室) |

| 2月 5日 |

加藤 隆史先生(東京大学)講演会

演題: 自己組織化により機能材料をつくる

場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室) |